帰宅したらポストに区役所から封書。

5月は「自動車税を支払ったばかりなのに、今度は何?」と思った方も多いはず。

6月になって届くのは「住民税」の通知。「特別区民税・都民税納税通知書(住民税納税通知書)」と「納付書」です。

今回は、会社員と個人事業主で異なる住民税納税通知書の見方と、少しでもお得に住民税を安く支払う方法を紹介します。

目次

毎年6月頃に受け取る「住民税納税通知書」って何?

前年所得があった人が受け取る「住民税納税通知書」。

毎年5~6月頃に受け取りますが、会社員(給与所得者)と個人事業主(フリーランス、自営業)では、受け取り方が違います。なお、中途半端な6月頃に通知書を受け取るのは、住民税の新年度スタートが6月だからです。

①会社員 :会社から「住民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取る

⇒住民税は給与からの自動天引き

②個人事業主 :自治体から「住民税普通納税通知書」が届く

⇒住民税は自分で納付

※副業サラリーマンで、会社で年末調整後、副業分を確定申告し、その際、住民税の納税方法を「普通徴収」とした人は①と②の2つの用紙を受け取ることになります。

さて、ここで会社員の通知書に「特別徴収」とありますが、普通、納税者本人が払うべきところ、会社徴収するので「特別な徴収」となります。

さて、それでは以下で詳しく見ていきましょう。

会社員は「会社」から通知書を受け取り

会社員(給与所得者)の場合、5~6月に会社から「住民税特別徴収税額の決定通知書」を受け取ります。

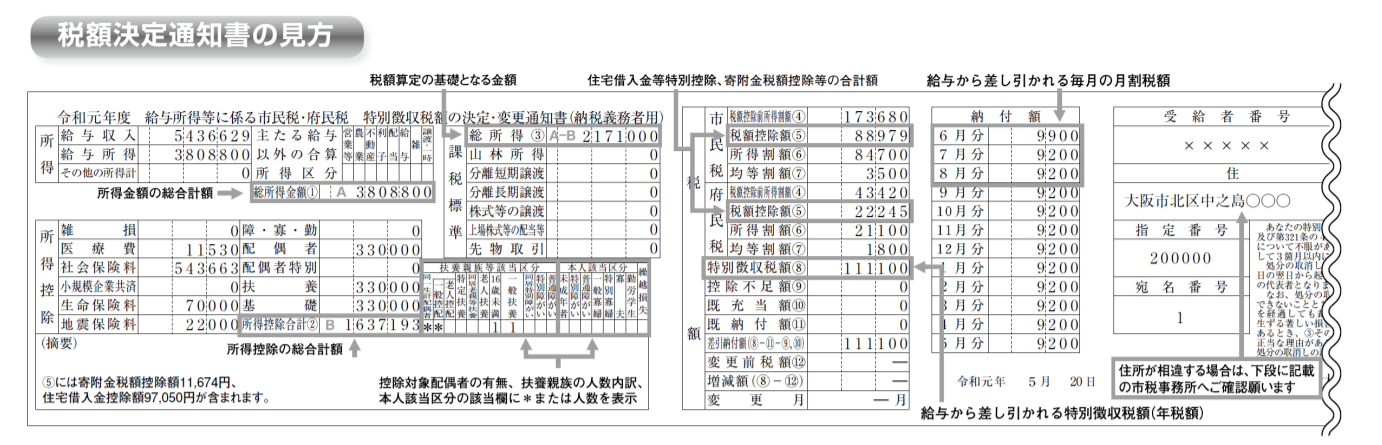

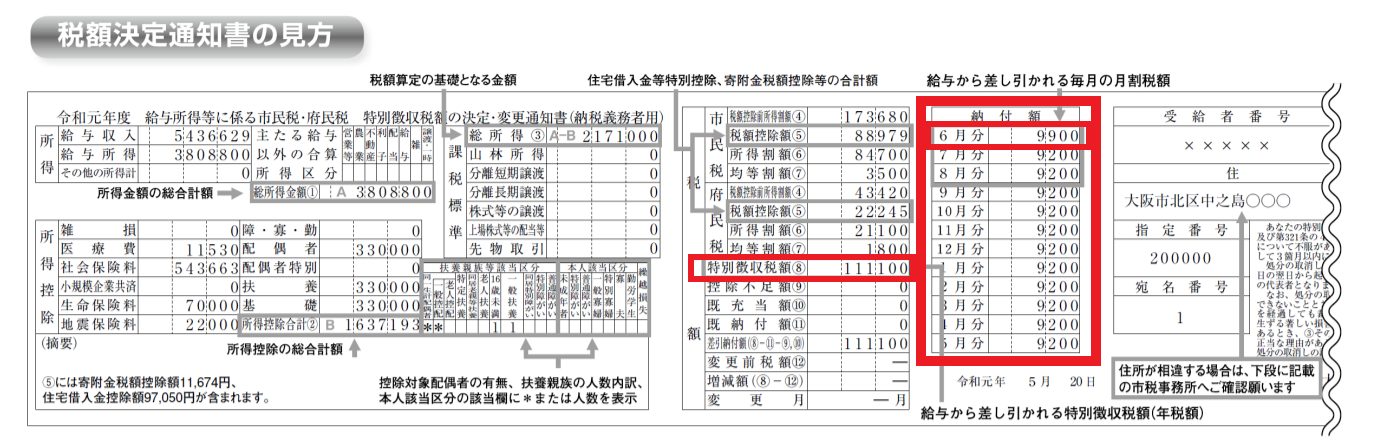

会社員向け:住民税”特別徴収”通知書(例)

出典:大阪市

上記が、給与所得者が受け取る「住民税決定通知書」の例です。

中が見えないような二つ折り用紙で渡され広げると上記のように細長い用紙となります。通常、会社から説明がある訳でもなく、ただ手渡されるため、理解してない人が多いのが実態ではないでしょうか。

一応、用紙の後ろに薄良くて小さい字で説明書きがびっちり書かれていますが、多くの人は読む気にすらなれません。それを逆手にとって、行政から税金を吸い取られている感が否めません…。

住民税の納税額はどこを見ればいいか?

赤枠⑧特別徴収額額が6月以降1年間に徴収される住民税の金額です。その右側に、6月~翌年5月まで月別に徴収(給与天引き)される金額となります。

以下の記事も参考にしてください。

個人事業主は自治体から「通知書」が届く

個人事業主(フリーランス、自営業)は、同じく5~6月頃、自治体から自宅宛てに「住民税普通納税通知書」(封書)が届きます。

一般的に、自治体から受け受け取る住民税納税通知書は、納税通知書は用紙サイズも大きく、納税通知書の見方を記した資料も同封されており、書類を読む気さえあれば、会社員が受け取るものより内容が理解しやすくなっています。

では、納税通知書のどこを確認したらよいでしょうか。

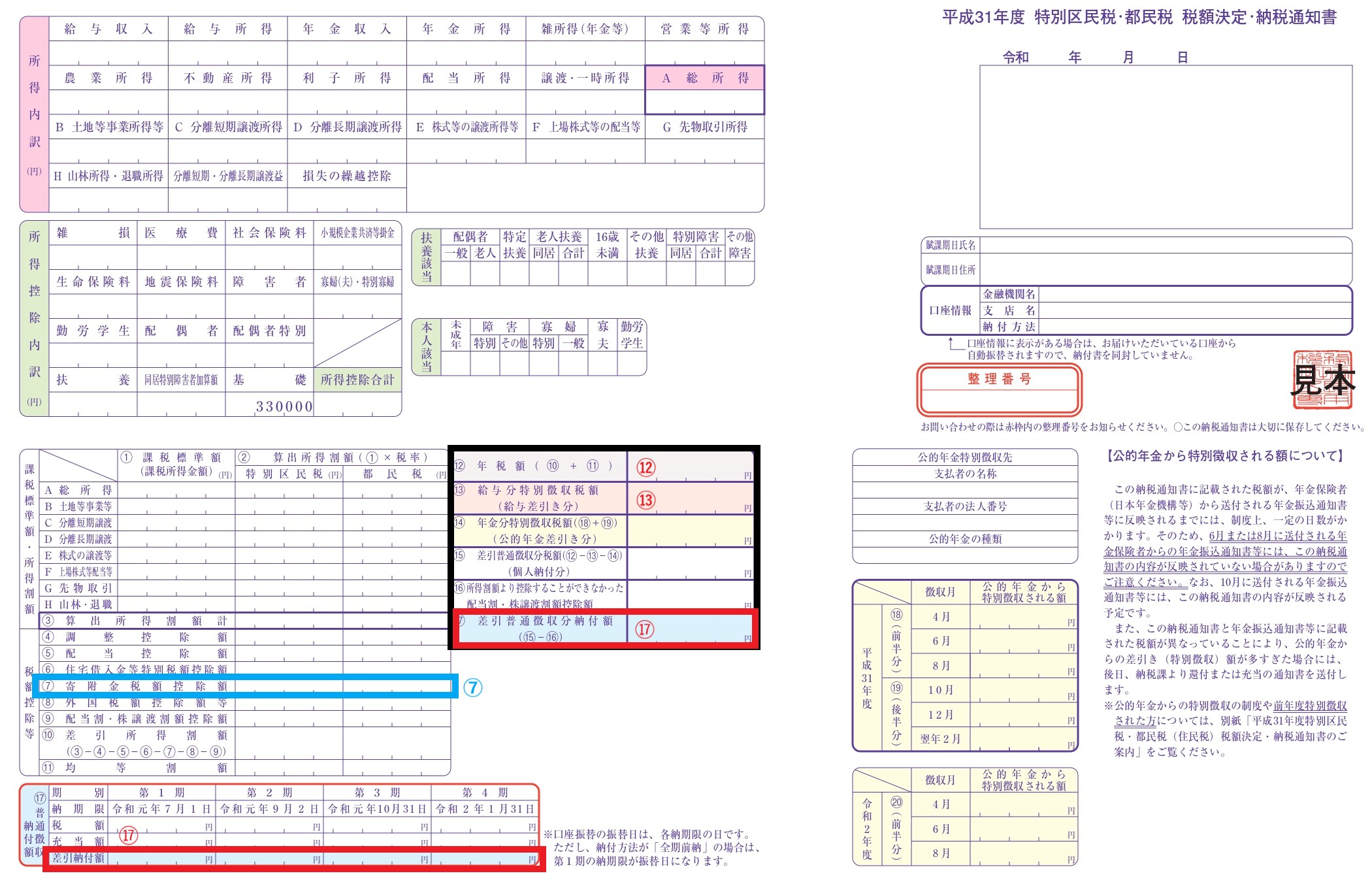

個人事業主向け:住民税”普通納税”通知書(例)

以下は、住民税普通納税通知書の例(世田谷区のホームページ)です。ちなみに私が住む東京23区内の区もおおよそ同じような体裁です。

世田谷区:平成31年度 特別区民税・都民税 税額決定・納税通知書

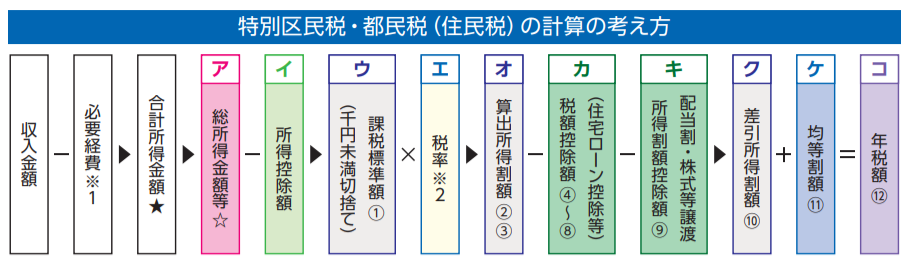

なお、住民税は、以下のような計算経過を経て算出されます。上記、納税所には①~⑳まで番号が付与されていますが、それぞれの下記フローの番号と対応しています。

住民税の納税額はどこを見ればいいか?

住民税の納税額総額は、上記納税通知書の赤枠部⑰で確認することができます。

この金額を、全額一括で納付するか、4分割での納付になります。

第1期:6月末

第2期:8月末

第3期:10月末

第4期:翌年1月末 ※土日祝と重なる場合は翌日

ふるさと納税の控除はいくら?

実は、この住民税の納付書の中には、会社員版であれ、個人事業主用であれ、「ふるさと納税に関する控除額」も記載されています。

それ故、この用紙の見方がわからないと、ふるさと納税の履歴が正しく反映されているかも確認できないことになります。

ふるさと納税の控除額は「寄附金税額控除額欄」で確認ができます。

納税者側のミスにより正しくふるさと納税の申請がされていない、自治体側の処理ミスなどにより、「寄附金税額控除額」が正しく計算されていない悲劇が起こっている可能性も…

そのようなことがないように、きちんと数字を確認しましょう。

これって「気前よく自治体に寄付した!」ってことです😓

気前よく寄付したわけではない方は、必ず控除額の答え合わせを!

住民税を少しでも安く支払う方法(個人事業主の場合のみ)

会社員の場合、天引きされてしまうのでなんの工夫もできませんが、個人事業主(フリーランス、自営業)の場合は、ひと手間掛けることで納税額を安くすることができます。以下では住民税を安くする2つの方法を紹介します。

❶nanacoで支払う(割引nanacoギフト券購入)

nanacoギフト券を最大1.5%割引で購入し、セブンイレブンでバーコード付き納税所で支払うことで、少し安く税金を納めることができます。

たかが1.5%割引と感じるかもしれませんが、税金・社保などの合計が、仮に月平均10万円ならば年間1,000円×12カ月=1.2万円の節約。10年なら12万円です。何十年と支払い続ける必要があるので、積上げ節約の効果は馬鹿にできません。

割引nanacoギフト券をお得に購入する方法は、以下の記事にて紹介しています。私は「無料でベネフィット会員×J’sコンシェル会員になる方法」で、税金・社保払いを安くしています。

❷高還元率クレジットカードで支払う

自治体の対応状況によりますが、住民税は「Yahoo公金支払」から、クレジットカード納付することができます。

ただし、手数料がかかるため、還元率の低いクレジットカードでは現金払いより損します。詳細は以下のリンク先にてご確認ください。

まとめ

今回は、会社員と個人事業主で異なる住民税納付通知書の見方を紹介しました。

なお、副業サラリーマンで、自分で確定申告&住民税の徴収を「普通徴収」としてる場合は、会社と自治体の2箇所から納税通知書を受け取ることになります。以下を参考にしてください。

サラリーマンでいると「税」に疎くなりがちです。しかし、「税金」そのもの、iDeCoやNISA、ふるさと納税などの税制優遇制度を理解してて利用しないと、損をすることになります。

ふるさと納税の寄付金控除の答え合わせも、住民税納付通知で行えるので、合わせて確認してきましょう。

金融リテラシーは一夜にして知識がつくものではありません。少しずつでもいいので、お金について疑問に思ったことは、調べる癖をつけましょう。

Chamiも皆さんの金融リテラシーUPのお役に立てたらと思っています。是非、@poststandやFeedlyなどに登録し、ときどき読んでいただけると嬉しいです。