税の優遇を受けながら老後資産を貯められるiDeCo。

毎年の所得税・住民税を押さえたり、運用益にもほぼ税金がかからない最強の資産運用法にも拘わらず、利用者が少ないのが現状です。

国民年金基金連合会発表のデータをもとに、iDeCoをどのぐらいの人が加入してるのか、毎月いくら拠出(積立)しているのか、確認してみます。

目次

iDeCoの加入状況

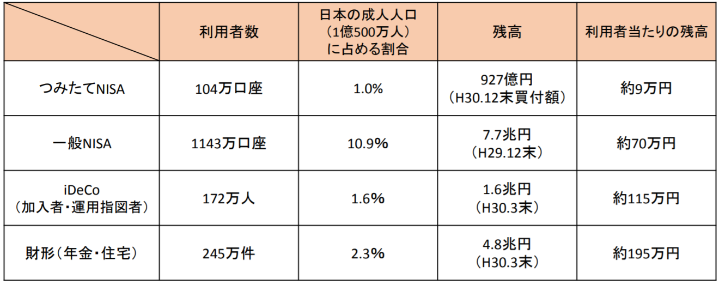

iDeCo単体で見ても普及度合いが分かりにくいので、同じく国が進める「NISA」と「ふるさと納税」の利用者数と比較してみてみることにしましょう。

国民年金基金連合会発表の「最新iDeCo(イデコ)加入者数等について」によると、2022年3月時点のイデコの現存加入者数は238万人です。

一方、金融庁発表の「NISA・ジュニアNISA利用状況調査」によると、2021年9月末時点でNISAの口座数は、一般NISAが1240万口座、つみたてNISAが472万口座。iDeCoの方が圧倒的に開始からの経過年数が長いですが、iDeCoの方が圧倒的に利用者が少ない状況です。

また、これを、成人人口1億500億人※1で利用者の割合を計算してみると、以下の通り、利用率が極めて低いことが分かります。

| 非課税税制 | 利用者数 | 日本の成人人口に 占める割合※1 |

|---|---|---|

| iDeCo | 238万7772⼈ | 2.3% |

| NISA | 1240万4944口座 | 11.8% |

| つみたてNISA | 472万7455口座 | 4.5% |

| (参考)ふるさと納税控除適用者 ※2 | 5,524,031人 | 5.2% |

※1:「人生100年時代における資産形成」レポートで使用の成人人口1億500億人で計算

※2:総務省:「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和3年度実施)」に基づく

少しデータが古いですが、一方、老後2000万円不足問題で物議を醸した金融庁発表「人生100年時代における資産形成」レポート(平成30年3月データ)における利用実態は以下の通り。

現在は、平成30年当時より、iDeCo、NISAとも利用者は増加していますが、まだまだ利用割合は高いと言えません。

それ以上に気になるのは、利用者あたりの残高がかなり低いことです。(実態は、投資格差があるので、単なる平均値・中央値には意味がないと、個人的には推察します。)

日本の投資優遇制度の利用状況

2.3%の普及にとどまるiDeCo

iDeCoは加入資格が「60歳未満」という制限があるため、成人全員が加入条件を満たすわけではないため、2.3%の普及率というのは正確ではありません。しかし、その状況を加味したとしても、iDeCoは、掛け金が全額控除対象で節税になり、さらに投資で出た利益も多くの場合非課税になるという強力なメリットがある制度であるにも変わらず、利用者が極めて少ない状況はご理解頂けると思います。

ちなみに、米国にもiDeCoと同様の年金制度401kがありますが、3人に1人は制度を利用。米国人は、優遇政策を十分理解し利用してしています。その結果が、米国と日本の大きな資産格差となっています。(投資すれば、当然、マネーリテラシーも上がりますので)

iDeCoが普及しない理由

iDeCoが普及しない理由は、金融機関/国/納税者のそれぞれにあると考えます。

◆金融機関

宣伝しても儲けが薄いので、積極的に宣伝しない

◆国

制度申込が分かりにくい(或いは、少し難しい。金融リテラシーが高い人、節税意識が高い人でないと、途中で挫折してしまう。まるで納税者が挫折することをそれを望んでいるかのよう…)

◆納税者

金融リテラシーが低い。マネーに対して自分から学ぶ姿勢の欠如。面倒だとすぐに挫折する。

NISAに比べて、金融機関のプロモーションが少ないiDeCo。なぜ、プロモーション量に差があるかわかりますか?

プロモーション量=広告宣伝費をかけていないということは、金融機関にとってうまみが薄い金融商品だということです。これ、すなわち、利用者にとっては、手数料が小さくてお得に運用できる制度だということです。

2022年、利便性がUPするiDeCo

2022年、iDeCoはより利用しやすいように制度が改正されます。これにより、金融機関はプロモーション量を増やすのか、また、それに呼応してiDeCo利用者は順調に増えていくのかには、注目したいと思っています。

どのように制度が改正されるかなどの情報は以下にまとめているので、合わせてご確認を。

iDeCo利用者の毎月の掛け金は?掛金分布と掛金平均

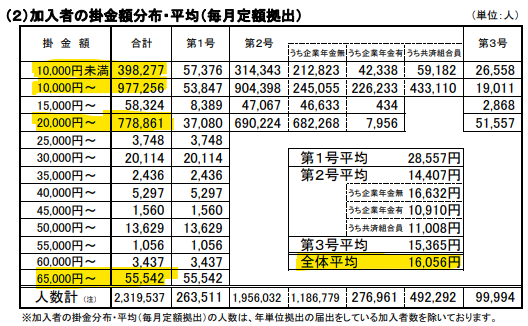

では、iDeCo利用者は具体的に毎月いくらを拠出(投資)しているのでしょうか?

上表は、iDeCo利用者の掛金分布・平均です。

iDeCoの掛金は、月々5,000円以上1,000円単位。

月の掛け金上限と掛け金平均、および、掛け金上限枠に対する実投資割合を見ると、なかなか、上限枠まで使い切れていない状況が見えてきます。

iDeCoを利用している人は税金や投資に敏感なわずかな人たちです。しかし、それでも枠上限を使いきれてない状況を見ると、家計の厳しさ(投資余力が十分ではない)が伝わってきます。

| 加入者 | 月の掛け金上限 | 月の掛け金平均 | 上限枠に対する 実投資割合 |

|---|---|---|---|

| 第1号(主に事業主) | 68,000円 | 28,557円 | 41.8% |

| 第2号(主に会社員) | 12,000~23,000円 | 14,407円 | 62.3%※ |

| 第3号(主に主婦) | 23,000円 | 15,365円 | 66.3% |

※上限を一律23,000円として計算

今すぐ始めるべきiDeCo

個人的には、投資余力があるなら、NISAよりiDeCoの満額拠出を勧めます。理由は簡単で、60歳まで引き出せない代わりに、節税効果が iDeCo >> NISA だからです。

節税効果シミュレーション

以下の記事では、年収別にiDeCo満額拠出でどのぐらい節税できるか、まとめているので、是非、ご確認を。早く始めるほど、確定申告・年末調整での節税総額は大きく膨らみます。

今年の控除額最大化するにはなる早の開始が必要

iDeCoが今すぐ始めた方がいい制度だと理解できたなら、今すぐ口座を開設すべく行動を起こしましょう。NISAと異なり、加入月数で投資上限が決まるので、今年の節税を最大化(控除額を最大化)したければ、早く申し込む必要があります。

詳細は以下の記事にまとめています。

iDeCo:おすすめの金融機関

iDeCoは長く付き合うことになるので、商品ラインナップがよく、コストの安い口座であることが鉄則です。

おすすめの金融機関は以下の2つです。難しいことを考えず、2つの内、いずれかを選んでも間違いはありません。

私は、株式の長期積立投資家です。優遇税制のあるiDeCo、つみたてNISAにプラスして、一般口座でも毎月積立を行っています。

具体的な金融商品は以下の通りです。

| 積立銘柄 | 利用証券会社 | |

|---|---|---|

| 新NISA (2024年~) | eMAXIS Slim 全世界株式 | 楽天証券 クレカ積立+楽天キャッシュ積立 |

| つみたてNISA (~2023年) | eMAXIS Slim 全世界株式 | 楽天証券 制度上の満了が近づくまで放置して運用 |

| iDeCo | eMAXIS Slim 先進国株式 | SBI証券 |

| 一般課税口座 積立 | eMAXIS Slim 全世界株式 | SBI証券他、ポイント付きで積立が可能なクレカで投信積立 ※tsumiki証券のみ、eMAXIS Slimが選べないので例外 |

上記3つのファンドを1本に絞るなら「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」への投資が最も安心だと考えています。

積立投資は、将来、切り崩すために行うものです。つまり、「積立投資の出口戦略」なしに、積立投資の成功はありません。

以下の本は、積立投資の切り崩し方に対して、深い気づきを与えてくれました。一読の価値ありです。