年金って毎月同じ額じゃないの?

そう思っている方は要注意。実は、年金の手取り額は毎年10月に見直される可能性があるんです。

これは制度上の仕組みによるもので、すでに年金を受給している方はもちろん、これから退職を迎える方にも関係する重要なポイントです。

年金は高齢者だけの話ではありません。

若いうちから知っておくことで、生き方・資産形成も変わり、将来の安心につながります。

将来の生活設計に役立つヒントとして、ぜひ最後までチェックしてみてください。

目次

なぜ10月に年金額が変わるの?

主な理由は3つあります。

1️⃣ 社会保険料の「本徴収」が始まる

• 年金から差し引かれる保険料(介護保険料・国民健康保険料など)は、4月〜9月は「仮徴収」。

→前年の所得をもとに暫定的に計算

• 10月からは、確定した所得に基づく「本徴収」に切り替わり

• 所得が高かった年は、保険料が増えて手取り額が減ることも。

📌退職直後など、収入に変化があった人は特に注意!

2️⃣ 住民税の変更が反映される

• 住民税も同様に、10月から本徴収に切り替わる。

• 2025年は「定額減税」の影響で、住民税が減額されるケースも

📌減税対象者は、手取り年金額が増える可能性あり!

3️⃣ 働いている人は「在職定時改定」がある

• 65歳以上で厚生年金に加入して働いている人は、10月に年金額が見直される。

• 働いた分の保険料が年金額に反映される制度

📌退職後も働く予定の人は要注意

年金から差し引かれる主な税金・社会保険料

会社員は、税金や社会保険料が給与から自動天引きされるため、その負担を実感しにくいものです。 故に、退職後に年金を受け取るようになると、「手取り額が思ったより少ない…」という現実に直面する人が少なくありません。

年金も立派な「所得」であり、税金や保険料が差し引かれます。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 所得税・復興特別所得税 | 年金も「所得」として扱われるため課税対象に |

| 個人住民税 | 市区町村が課税し、年金から天引き |

| 介護保険料 | 65歳以上の人が対象。市区町村が決定し、年金から天引き |

| 国民健康保険料 /後期高齢者医療保険料 | 医療制度に応じて保険料が年金から差し引かれれる |

📌これらの金額は、前年の所得や自治体の保険料率によって変動します。

年金・社会保険料の仕組みを知っているかどうかで、資産形成や老後の生活設計も変わります。若いうちから、税金や保険料の仕組みを理解しておくことが、賢い資産形成には大事です。

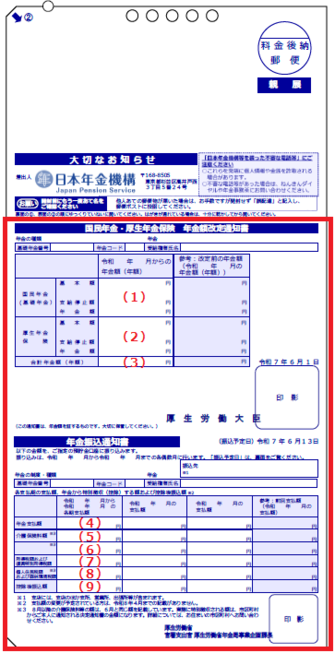

年金振込通知書のチェックも重要!

年金額の変更は人によって影響が異なります。

働いているかどうか、所得水準、扶養状況などによって年金額や保険料が変動するため、年金振込通知書やねんきんネットでの確認が重要です。

年金額改定通知書(はがきサイズ版)

図:国民年金機構より 拡大PDFはこちら

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| (4)年金支払額 | 税金や保険料が差し引かれる前の年金の総額(2か月分) |

| (7)所得税・復興特別所得税 | 年金にかかる所得税と復興特別所得税の額 |

| (8)住民税 | 市区町村に納める住民税の天引き額 |

| (5)介護保険料 | 65歳以上の方に課される保険料(市区町村が決定) |

| (6)後期高齢者医療保険料 | 医療制度に応じて天引きされる保険料 |

| (9)控除後振込額 | 実際に振り込まれる手取り年金額 |

10月から年金の振込額が変わる人:特徴

10月に振込額が変わる人には、日本年金機構から「年金振込通知書」が送付されます。

この通知書には、天引きされる税金・保険料の内訳や振込額が記載されています。

年金手取り額が増える/減るのポイントは以下の通り

1️⃣ 前年の収入が前々年より増減している人

• 収入が増えた場合、住民税や保険料が増えて手取りが減る可能性あり

• 例)年金に加えて仕事を始めた、株式を売却したなどの収入増があった

2️⃣ 扶養人数など控除項目が変化した人

• 控除が増えれば税負担が軽くなり、手取りが増えることも ※その逆も

3️⃣ 年金を新たに受給開始した人

• 10月から「特別徴収」が開始 → 天引きがスタート

⚠️普通徴収で納付書で支払っていた税金や保険料が、年金から直接差し引かれる。

→ 10月以降は振込額が減ったように見えるが、実際の負担額は変わらない。

📝 まとめ:通知書と制度の理解が安心への第一歩

10月の年金振込額の変動は、前年の収入・控除・受給開始時期などによって起こります。

「増えた・減った」の背景には、制度上の仕組みがあるため、通知書の確認と制度理解が安心への第一歩です。

年金の知識は、長生き時代では、誰もが必要になる知識。

「退職後の生活、ちゃんとやっていけるかな…」と必要以上に不安になる前に、年金制度の動きにアンテナを張り、自分の状況に合わせた対策をしていきましょう。